北依邙山,南逾洛水。行走在汉魏洛阳故城遗址,用脚步丈量着长长的古城轴线,仿佛穿越时空,回到那个英雄辈出的年代。

今年10月即将建成开放的汉魏故城遗址博物馆,将系统展示汉魏故城遗址60年来的重要考古发掘研究成果及其重要的历史、科学和艺术价值,将成为展示世界文化遗产的又一个窗口。

汉魏故城:奠定洛阳“天下之中”格局

偃师二里头遗址、偃师商城遗址、东周王城遗址、汉魏洛阳故城遗址、隋唐洛阳城遗址……在洛阳,洛河沿岸50公里范围内密集分布着五大都城遗址,勾勒出华夏大地上早期王朝的轮廓。

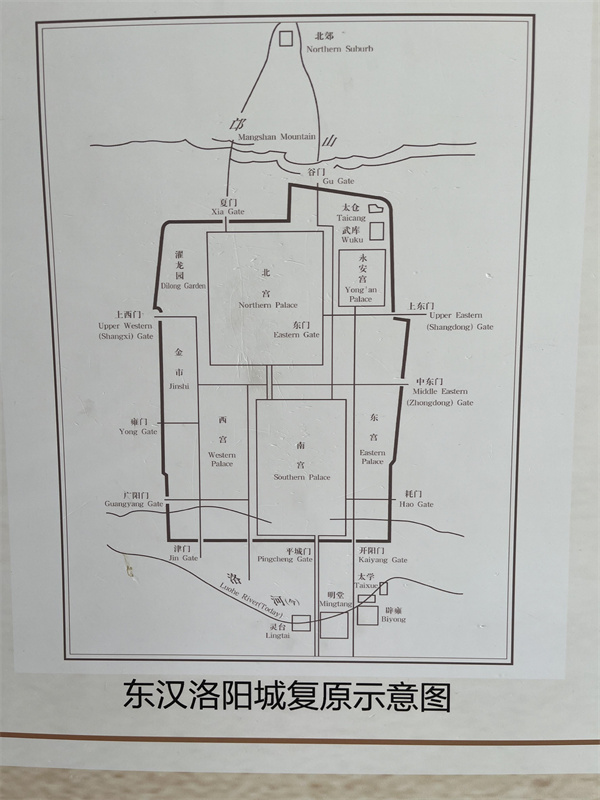

汉魏洛阳城遗址位于洛阳东十五公里,一千多年前矗立在此的宏大城阙、巍峨宫殿如今早已化为烟云,但断断续续的城垣、壮观的建筑基址见证着这座古城的兴衰。

“汉魏洛阳故城是东周、东汉、曹魏、西晋、北魏的都城,始建于西周,废弃于唐初,建都史540余年。”洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心工作人员黄思源告诉记者。

据了解,汉魏洛阳故城遗址包括宫城、内城、外郭城和洛南礼制区、里坊区,北魏时期的洛阳城,面积近100平方公里,是当时世界范围内规模最大、格局保存最完整、保存状况最好的都城遗址。

《尚书·召诰》曾记载:“王来绍上帝,自服于土中。”这篇文章记叙了周成王时期洛邑的营建过程和召公的诰词。自古以来,洛阳就有“土中”的赞誉。而汉魏洛阳城的建立,奠定了洛阳“天下之中”的格局。

在黄思源的带领下,记者沿着轴线从阊阖门、二号宫门、三号宫门,一直走到太极殿。每处宫门基址都做了地面模拟展示,让观者能够实地感受汉魏故城的格局。

“汉魏洛阳故城的营建方式,重现了五门三朝制度在中国古代都城制度中的重要地位与发展,彰显了中华民族最具有特色的内涵——‘择中而立’的民族意识和文化传统。”黄思源说。

铜驼大街:见证洛阳的开放包容

汉魏洛阳城遗址所属的历史年代,见证了北方游牧民族渐次进入中原以后形成的游牧与农耕民族大融合,并在这种大融合的洪流中催生出独特的城市文化,这种交融文化对都城营造理念甚至社会制度带来了深层次的影响。

站在汉魏洛阳故城的宫城正门阊阖门向南望去,一条笔直的道路吸引了记者的注意。路两旁种植的绿植为道路勾勒出边框。

“这条路的名字是铜驼大街,是汉魏洛阳城的中轴线大街,也是迄今为止发现的我国都城史上最早的城市轴线大街。”黄思源告诉记者。

这条路之所以命名为“铜驼大街”,是因为据史料记载,魏明帝为了装饰洛阳城,命人在宫城正门阊阖门外的大街两侧放置一对铜驼。

史书中记载,陆机在晋武帝太康十年(公元289年)来到洛阳。彼时西晋正处于鼎盛时期,在洛阳宫南陆机看到一对高大的铜驼夹路相对,“驼高九尺,脊出太尉坊”,给他留下极深的印象。

黄思源说,铜驼大街的发现,不仅为揭开汉魏洛阳故城的神秘面纱提供了新的考古实物资料,也为洛阳作为丝绸之路起点之一的论述找到了扎实的考古学证据。

“骆驼是来自西域的动物,将铜驼立在宫城门前本就意义非凡。而且史书中多次提到,曹魏时期,皇帝通常在这里登基,或接受四方朝贡,这也证明了当时洛阳城的开放包容和多元融合。”他说。

文脉延续:古都历史文化底蕴深厚

在太极殿遗址前,黄思源告诉记者,这是魏晋南北朝时期汉魏洛阳城的宫城正殿,是中国历史上第一座“建中立极”的宫城正殿,也是中国历史上规模最大的宫城正殿。

“太极殿地面建筑早已不复存在,只留下了大面积的夯土台基。而在周边很多村民的口中,一直流传着这座宫殿的另一个称谓——‘金銮殿’。”他说。

在汉魏洛阳城遗址,还流传着许许多多的故事。一些世人耳熟能详的成语,也是从这里登上历史舞台的。提起这些典故,黄思源如数家珍一般。

“挑肥拣瘦、乐此不疲、马革裹尸、投笔从戎、才高八斗、洛阳纸贵、狗尾续貂、望梅止渴……汉魏洛阳故城作为五朝帝都,奇才接踵,经典迭出,成为许多成语典故的溯源之地。”黄思源说,这些耳熟能详、脍炙人口的成语典故无不折射出古都洛阳历史文化底蕴的深厚与邃远。

魏晋南北朝时期,“八王之乱”以及此后的“永嘉之乱”中,洛阳为之城空,《晋书》中载“洛京倾覆,中州士女避乱江左者十六七”。连年的战乱对以洛阳为中心的河洛大地造成极大灾难,汉人难以生存下去,纷纷南迁。

“他们便是客家人的第一批先民。”黄思源说,大批客家先民远离故土南迁,以西晋洛京为中心的河洛文化也得以大规模南播。从今日客家人重视文化教育,及其教育形式、理念、内容、模式等方面都能找到河洛文化的影子。

来源:大河网